ガートナー社が毎年発表している、「日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル:2024年版」によれば、2024年、もっとも注目を集めたテクノロジー「人工知能(AI)」は、成果が出づらい「幻滅期」を抜け、活用メリットが理解されて普及フェーズである「啓発期」に突入。メタバースは「幻滅期(後期)」に位置し、実用化が進む一方で、期待値の調整と成果を上げる具体策が求められる時期にあります。

近い将来、メタバースも「啓発期」に突入すると見られており、AI同様、メタバース(仮想空間の活用)によって社会が大きく変革する可能性もあります。その迫り来る未来に備えて、先端企業はすでに、仮想空間をいかに活用し、効果を最大化するかを模索し始めています。

近年、電通グループでも、「メタバース施策の効果」や「成功事例」に関する問い合わせは増加しており、戦略的な指針やデータに基づく施策のニーズが高まっています。背景には、商品・サービスのコモディティ化、顧客の奪い合いの激化があり、そのなかで若年層とのエンゲージメントを強化するための新たな接点、アプローチとして、メタバースに注目が集まっています。

本記事では、昨年電通が発表した「購買ファネル視点でメタバースの活用チャンスと展開のポイントを探る調査」の結果をもとに、メタバースが購買ファネルでどのような効果を発揮するのか、そして今後のマーケティング戦略にどのように役立てるかを、電通イノベーションイニシアティブの池田心平が、電通の調査アナリスト 村田 征斗、事業プロデューサー 堤 史門とともに探りました。

村田 征斗(むらた・まさと)

株式会社電通 第1マーケティング局 /プランナー・アナリスト

堤 史門(つつみ・しもん)

株式会社電通 MCトランスフォーメーション室 / XRX STUDIO /プロデューサ

池田心平(いけだ・しんぺい)

株式会社電通グループ 電通イノベーションイニシアティブ / XRX STUDIO / シニアマネージャー

※所属は2024年インタビュー実施時点

「ミッドファネル」で最も効果を発揮する、メタバース

池田:今回の調査は、電通のマーケティングチームが主体となり、生活者に対して意識調査を行い、「メタバースの活用がもっとも効果的なファネル/アイデア」を明らかにしたものです。まずは、メタバースと相性が良い購買ファネルについて、教えてください。

村田:調査結果から、メタバースが最も効果を発揮するのは、理解を深める「ミドルファネル」であることがわかりました。

特に、商品やサービスを多面的に理解できる施策やコンテンツが高く評価されています。生活者の方々は、メタバースを通じて企業やブランドのパーパスや世界観を体感的に理解できる点に魅力を感じており、実際のデータでも非常に高い満足度が示されていました。

池田:理解促進に寄与するメタバース活用とは、具体的にはどのような施策なのでしょうか?

村田:メタバースでの工場見学、バーチャルでの展示会といった施策に、生活者は魅力を感じているようです。

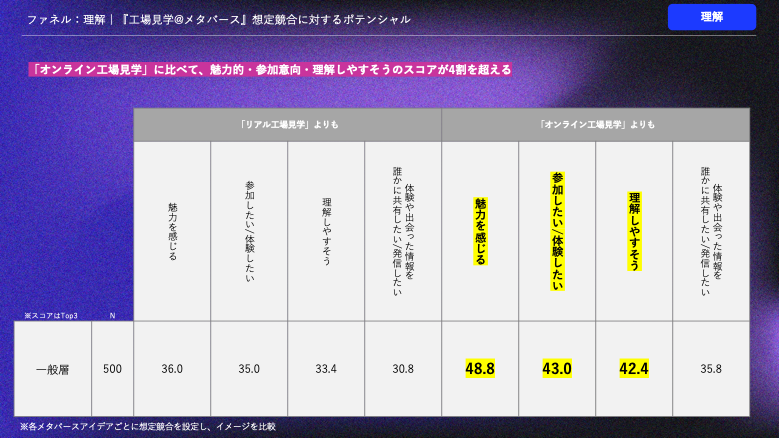

「メタバースアイデアに対する魅力度評価」では、「メタバース上の工場見学/ミュージアム見学」について、魅力を感じると54.6%が回答。非常に高い結果が出ました。さらに、「オンライン工場見学」よりも「(仮想空間での体験のほうが)魅力を感じる」と回答した人は48.8%、「理解しやすそう」と回答した人は42.4%と、オンラインの体験コンテンツの上位互換として位置づけられる可能性があります。また、「バーチャル展示会」についても49%の人が魅力を感じると回答しており、リアル展示会に参加できない人たちにとって、時間や距離の制約を超える手段として非常に有効であると言えるでしょう。

利便性と没入感による効果を可視化する「ブランドイマーシブタイム」

池田:生活者にとって「実際に足を運ぶ必要がない」という利便性と、オンライン体験を超える「没入感」は、メタバースの大きな強みですよね。堤さん、事業プロデューサーの視点から見て、こうしたメタバース施策の効果や可能性について、どのようにお考えですか?

堤:電通グループが手掛けた、バーチャル展示会の事例で、東京ゲームショーをバーチャル化した「東京ゲームショウ VR」というイベントを2021年から実施しており、2024年には「東京ゲームショウ Digital World 2024」と名称を変更して開催しました。

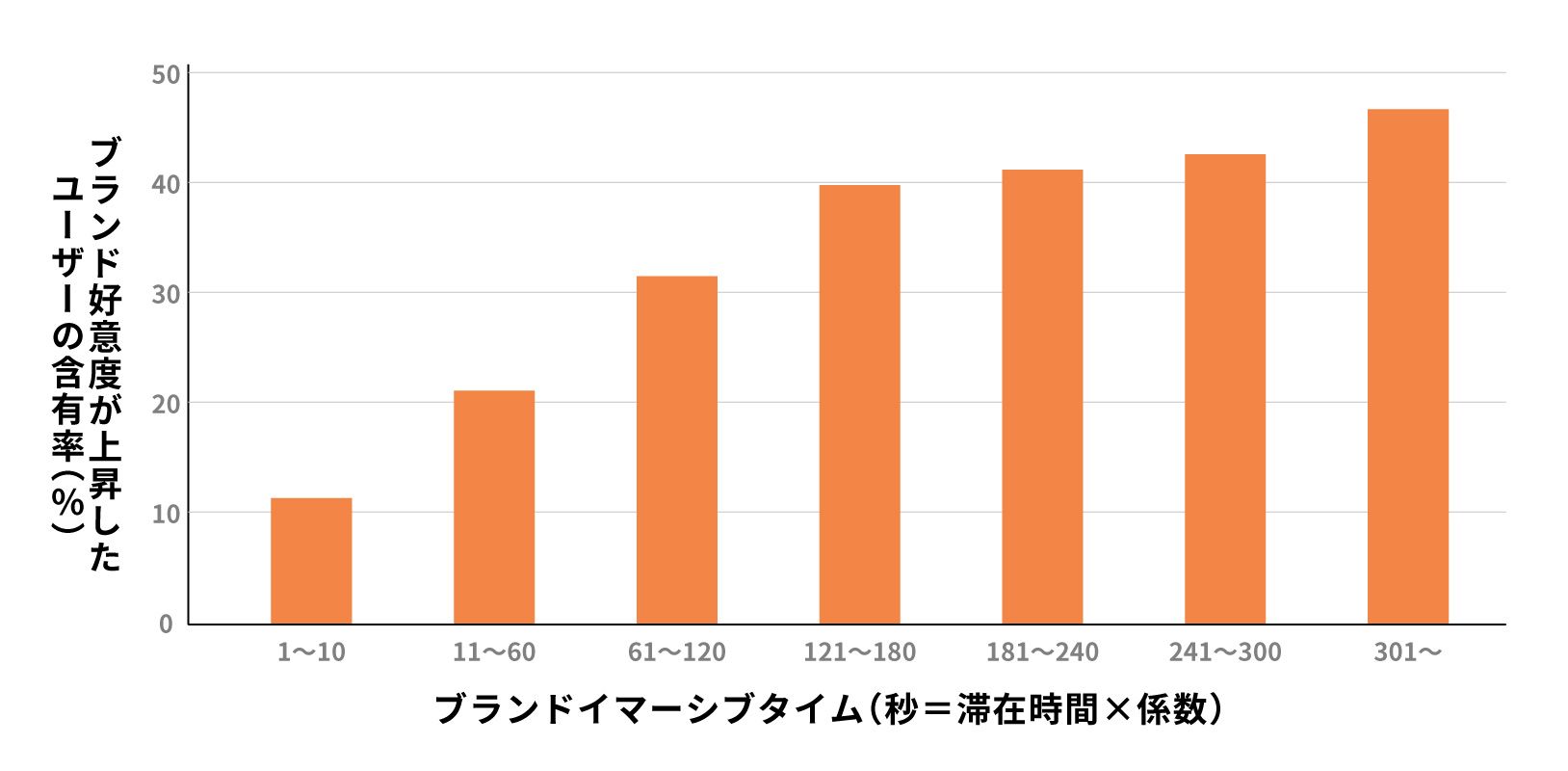

この中でユーザーに対して定量調査を行い、その結果、参加企業に対してすべての施策でブランドリフトが確認できました。電通としては、この行動データを分析し、メタバース空間での滞在時間と企業へのブランドリフトの費用対効果を可視化すべく、「ブランドイマーシブタイム」という指標を提唱しています。

これによって、企業がブランドリフトのためにどのような施策を行えば効果的かを数値で示すことができ、メタバース空間でのプランニングが可能となりました。ROI(投資利益率)をマーケティング的に明確化することは、メタバース活用において非常に重要であると考えています。

村田:理解促進に効果を発揮する、メタバースでの工場見学やバーチャルでの展示会施策においても、利便性についてポジティブな意見が複数ありました。

「来場者も混雑を感じることなく楽しめそう」「立ち入り禁止の場所が見られたり、作り手の意図が伝わりやすそう」「自分のペースでじっくり見られそう」

など、どれもメタバースだからこそ叶うものであり、ストレスのない体験環境にも魅力を感じていることがわかりました。また、メタバース上でのコンテンツは自由度が非常に高いため、リアルでは提供できない体験を通して、企業やブランド、作り手の想いやこだわりをより詳細に、わかりやすく伝達できる可能性があることも見えてきました。

一方で、「YouTubeなどの各種情報サイトで十分」「商品に触れられる機会がある場所ではやはりリアルには勝てない」といった意見もありました。メタバースでの体験効果を向上させるためには、既存メディアやチャネルでは実現できない特別感の醸成を意識し、ユーザーのモチベーションをどう作り上げるか、リアルに勝てる部分はどこかといったポイントを、戦略的に構築することが重要になっていきそうです。

池田:ミドルファネルの理解促進やエンゲージメントを高められる点は、メタバースの大きな特徴であり強みですよね。実際の行動データで裏付けられた「ブランドイマーシブタイム」も今後の重要なKPIとして活用が期待できます。その企画においては、メタバースならではの独自性や、リアルを超える体験価値を追求することが肝心ですね。

新商品発表会など、認知拡大にも寄与するメタバース

池田:今回の調査では、トップファネル(認知)でも、メタバースの効果が見られたそうですね。

村田:はい、認知拡大のためのトップファネルでも、メタバースは一定の評価を得ました。特に「エンタメイベント@メタバース」や「新商品発表会@メタバース」は、それぞれ43.4%と41.8%の魅力度を得ており、視覚的な没入感や大勢の参加者との一体感が大きな強みとなっています。そのなかで、企業のカルチャーやブランドの世界観まで伝達することで、「情報」が「体験」に昇華される新しい認知の形をつくれると考えています。

堤:電通グループが手掛けた、エンタメイベント@メタバースの事例では、リアルで行われていたライブと同じタイミングで、バーチャル空間上でもライブイベントを展開したケースがあります。

メタバースを活用した理由は、幅広いユーザーにライブ体験を提供するためです。これは事業的な視点でもメリットがあり、リアルのライブイベントに紐づくアーティストのアサインやライブパフォーマンスなどの要素をそのままバーチャル空間に転用することで、制作費用を効率的に抑えつつ、新しいエンタメの形を検証・提供することができたと考えています。

同施策では、バーチャルライブだからこそ(現実では実現不可能な)演出をお届けすることで、ユーザーから高い評価を得ることができました。また今回のバーチャルライブの出演者はVTuberが多かったのですが、彼らの活躍の場、晴れ舞台として企業が主催するステージに出演したことを、ファンは「推しがメジャー化した」と捉え、企業に対して感謝や感動といった、好意的な意見が多く寄せられました。

村田:調査では、メタバースのライブであれば、「座席ガチャを気にせずに済む、演者の近くに行けるのが良さそう」「YouTubeなどの動画サイトのライブよりは盛り上がれそう」などと言った意見もあり、2Dで展開されるオンラインイベントよりも、“盛り上がり”や“一体感”をつくりやすく、魅力ある没入コンテンツになる可能性は大いにあると思います。

堤:今回のバーチャルライブでは、メタバースの自由度を活用し、5cmや10cmの距離、まるで自分の目の前にVTuberがいるような演出もありました。非常に近距離でのライブ視聴体験が実現されたことに喜びの声が多くあがりました。こういった意見を見ると、まさにメタバースだからこそ可能な演出というのは、“非日常体験”なのかもしれませんね。

池田:利便性はもちろん、リアルでは体験できない体験設計というのがキーワードになりそうです。メタバースならではの魅力がさらに多くのユーザーに広がる可能性を感じましたし、企業がこの魅力をどう活用していくかにも期待が高まります。

「疑似体験」は、購入につながる新たなカスタマージャーニー

池田:購入検討やトライアルにおけるメタバースの効果、役割について教えてください。

村田:ボトムファネルでは、生活者のトライアル行動を「疑似体験」という新しい形で促進する力を持っていることが明らかになりました。

「ライフスタイル疑似体験」や「バーチャル展示会」は、既存のリアル施策やオンライン施策よりも魅力を感じる人が多いという結果が出ています。商品やサービスを自分の暮らしに取り入れるイメージを具体的に持つことができるため、購入検討と購入の間をつなぐ、新しいトライアルの形になり得ると考えています。

実際に調査では、「暮らしに取り入れるイメージの解像度が上がるからとてもいい」「普段体験するのはなかなか大変な場所での暮らしをイメージしやすい」などの意見も多くありました。一方で、「リアルで体感したい」「結局リアルな体験とは違うのではないか」という意見や、「インフルエンサー等の紹介動画で良い」「YouTubeなど無料のコンテンツで十分」と言った声も多く、情報をただインプットするだけであれば既存のコンテンツやリアルな体験で十分と感じる生活者もいることから、メタバースでは、じっくりと情報を伝えることが有効なプロダクトが向いているのではないかと分析しています。

堤:電通グループでは、バーチャルショールームの事例もあります。ハウスメーカーやオフィス設備のBtoB企業で実施。使用感をイメージしづらい商品やサービスを疑似体験してもらうことで、サービスの向上を図るだけでなく、BtoBのセールスやリクルーティングの場面でも活用できる可能性があると考えています。

また、AIを内蔵したNPC(ノンプレイヤーキャラクター ※本事例ではAIアバター)を活用したコマースプロモーションの実証実験も行っています。こちらでは、AIと会話したユーザーのほうが滞在時間や購入率が大幅に高いという結果が出ており、通常のECサイトと比較して非常に優れた数字が確認されています。今後、この取り組みを本格展開していきたいと考えています。

バーチャル空間におけるAI活用の取り組みは、人間が行っている業務をAIが対応することで、低コストで体験価値や利便性を向上する効果が期待できるほか、コマース領域では会話を通じたインサイトの収集・分析にも活用できます。これからさらに詳細な分析を進め、自社のケイパビリティとして確立していきたいと思っています。

村田:従来のデジタルマーケティングの目的は、情報提供により、生活者のロイヤリティを向上させることでした。一方で、メタバースを活用することで、生活者は商品の使用感やライフスタイルへの適応性まで、仮想空間で試すことが可能になります。

ただの情報提供を超えた「没入型の体験」は、深い理解や購入検討の新しいアプローチになり得ると考えています。これは、「疑似体験」をメタバースでしてもらうことで、購買意欲を引き出す、まったく新しいカスタマージャーニーの形が生まれる可能性を示唆しています。

メタバースのファンコミュニティは、年齢や性別を超えてつながる場

池田:メタバースでの体験を通じた、購入後のロイヤルティ向上の施策を、生活者はどのように評価したのですか?

村田:購入後のロイヤルティ向上、いわゆるリバースファネルでもメタバースは有効な手段といえます。

特に「ファン向けイベント@メタバース」や「ファンコミュニティ@メタバース」では、リアルイベントに匹敵する一体感を感じることができると評価されています。いくつかメリットはありますが、メタバース内であれば、ファン同士の交流も、より盛んになる可能性があります。なぜなら、容姿や年齢、性別に関係なくコミュニケーションが可能だからです。そのなかで新たなファンコミュニティが構築される可能性は十分にあるのではないでしょうか。

堤:過去には、人気IPコンテンツがメタバースを活用した事例もあります。メタバースは、ファンが集まり、空間的制約を超えて感動を分かち合ったり、自分の「好き」を共有し合ったりする場として非常に有用です。

ファン同士の交流は既存のSNSでも可能ですが、メタバース空間の特徴として、ノンバーバルなコミュニケーションによって言語の壁を越えられる点が挙げられます。ボイスチャット、テキストチャット以外でもさまざまなジェスチャー、エモート(ビジュアルアイテム)によって、ユーザーに交流を楽しんでいただけました。また、アバターを利用するため、言葉を発さなくても、ただそこにいるだけで他のユーザーを意識できる、楽しめるというのも、メタバースの特徴のひとつです。

さらに、事業者側の目線では、IPが登場する作品の完結後にも、ファンとIPの大切な接点を創出することができ、かつ新たな消費行動を促すことができる点も大きなメリットです。

村田:調査で興味深かった意見としては、「自分の社会情報を隠してファン同士のリアルな交流ができる」「人との関わりも億劫になってきているので、こういった場なら自分を表現してもよい」といった、国籍や容姿や年齢を超えた公平なコミュニケーション、自己表現ができることをポジティブに評価していたことです。一方で、「ライブやライブ配信で十分。いちいちゴーグルを付けるのはめんどくさい」とうリアルな意見もありました。このハードルをクリアするためには、リアルのライブやオンラインライブでは提供できない特別な体験を、いかにメタバースで提供できるかが重要なポイントになっていきそうです。

今後メタバースは、強力なマーケティングツール、ソリューションとして進化していく

池田:調査の結果も踏まえて、メタバースの普及にはどのような課題が残っていますか? また今後、メタバースの活用をどのように進めていくべきだと考えていますか?

村田:メタバースの普及にはいくつかの課題が残っています。特に、リアルの体験やオンラインでの簡潔な情報提供と比べ、メタバースは時間をかけて理解を深めるメディアです。そのため、短期間で即効性ある理解を促すプロモーションには向かない傾向にあります。また、メタバース内での操作性や没入感を感じられない場合、ユーザーの体験が制限されてしまうリスクも存在します。しかし、その課題を克服すれば、メタバースは非常に強力なマーケティングツールとしての役割を果たせるでしょう。

今後は、メタバースの特徴を活かして、商品やブランドの世界観をより深く、より多面的に体験できるコンテンツをさらに開発していくべきだと思います。また、購買ファネル全体でメタバースをどのように活用するか、具体的な戦略を持つことが重要です。たとえば、ミドルファネルで「深い理解」を提供し、ボトムファネルでは「疑似体験」を通じて購入意欲を高める、さらに購入後のロイヤルティ向上施策として「ファンイベントやコミュニティを構築する」といった流れをメタバースで完結させることができれば、顧客体験のリッチ化が進むと考えています。

堤:まず、メタバースを広告メディアとして考えた場合、既存施策と比較してリーチが弱いと言われることがあります。一方で、深いエンゲージメントを提供できるという大きな特徴も持っています。そのため、単なるメディアとして捉えるのではなく、新しい価値や細分化された魅力を創出する「ソリューション」として確立する必要があると考えています。

先ほどの事例でも触れましたが、メタバースはECとの親和性が非常に高いという特徴があります。すでに、あるスーパーマーケットチェーンでは、メタバース空間内でECを展開し、非常に高い成果を上げています。また、販売促進だけでなく、さらなるソリューションを提供できる可能性も秘めています。

「メタバース」という言葉が一般的になりつつありますが、成熟した技術や手法でも、視点を変えたり表現をアップデートしたりすることで、新しい価値を生み出す可能性があります。メタバースはまさにそのフェーズを迎えていると思います。技術のアップデートにより可能性はどんどん広がっており、日々進化していくソリューションとして、今後も社会に適応させていきたいです。

池田:本日は貴重なご意見をありがとうございました。メタバースの普及にはまだ多くの課題が残されている一方で、その可能性に大きな期待を感じています。特に、メタバースはリーチ獲得には向かないという現状があると認識しています。アプリダウンロードのハードルや、メタバース内で提供されるサービスそのものが広く浸透していないことが要因となり、単体でのリーチ確保は難しい場面もあります。そのため、リーチメディアと連動した設計が必須であり、これをいかに効果的に実現するかが今後の鍵となるでしょう。

また、メタバースでは魅力的な3Dコンテンツが重要である一方で、制作には手間とコストがかかります。このため、効率的なワークフローを構築し、3DCG制作の前段階で十分な準備を行うことが不可欠です。制作プロセスを最適化することで、資源を最大限活用しつつ、高品質な体験を提供できる可能性が広がります。

メタバースは単なるメディアではなく、商品やブランドの世界観を深く体験できる場であり、購買ファネル全体で活用する戦略を立てることで、ユーザー体験をさらに豊かにすることができます。本日の議論で得られた知見を活かし、リーチメディアとの連動や制作効率の改善を含め、メタバースの可能性をさらに広げる挑戦を続けてまいります。本日はありがとうございました。

関連記事

認知度7割超! メタバース市場把握調査から見える「メタバースの現在地とそのビジネスポテンシャル」